四苦八苦(しくはっく)

「四苦八苦」は日常会話でもよく「トラブルの対処に四苦八苦した」などと使われます。四苦八苦の語源は、仏教語にあります。四苦とは生苦(しょうく)・老苦(ろうく)・病苦(びょうく)・死苦(しく)のことをいい、人間が生きる上で避けることのできない苦です。八苦とは愛別離苦(あいべつりく)<愛するものと離れる苦しみ>、怨憎会苦(おんぞうえく)<嫌いな人と会う苦しみ>、求不得苦(ぐふとっく)<欲しいものが手に入らない苦しみ>、五蘊盛苦(ごうんじょうく)<人間の活動による苦しみ>の四苦に先ほどの四つを足して八苦とされます。

この言葉も人生は思い通りにはならないという意味はお釈迦様の説法から来たものです。

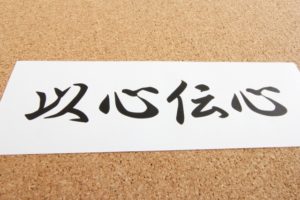

以心伝心(いしんでんしん)

「以心伝心」という言葉は、四字熟語として古くから使われています。言葉の由来は不立文字(ふりゅうもんじ)・教外別伝(きょうげべつでん)と並んで、禅の主旨をよく表現した有名な仏教語からきています。

仏教では、師から弟子へとさまざまな禅の奥義が伝承されます。「以心伝心」はその伝承方法の一つです。師と弟子が、お互いに相手の表情や仕草、日頃からの考え方などを頼りに、言葉にしないことを読み取り、伝える、という伝承方法を「以心伝心」と言ったそうです。

言語道断(ごんごどうだん)

「言語道断」という言葉は、「言葉で言い表せないほどひどいこと」、「とんでもないこと」という意味で一般的に使われます。「言語」の一般的な読み方である「げんご」ではなく「ごんご」と読むのは、もともと仏教語であったことに由来します。「言語道断」は、仏教語で「言葉で説明する道の断えた」という意味で、言葉では表現できない奥深い真理を表す表現です。

「言語道断」は、言葉にすることができない、言葉にするなどもってのほか、言葉にするなどとんでもない、という意味です。

このように深い真理を意味している言葉が転化して現在では使われています。